有人的地方就有江湖 最具中国特色的25部武侠电影

义

义者,人字出头,再加一点,

指为他人或家国利益情愿肝脑涂地之人。

《龙门客栈》(1967)

导演:胡金铨

主演:上官灵凤、石隽

因为徐克的翻拍和致敬,让这部经典作品又焕发了新意,故事以大太监曹少钦谋杀忠良之后,江湖义士舍命救援的主线,拍出那种黄沙漫漫、残阳如血的肃杀之气。而那种侠士忠肝义胆、为国为民的情怀,正是胡金铨武侠精神的核心。这部电影的人物设置和徐克的版本略有不同,男主角萧少镃一袭白衣,一箫一剑行走江湖,是胡金铨心中儒侠之典范。这种“剑气箫心”(西方牛仔通常是左轮枪和口琴)属于中国侠客的独有气质,而胡金铨自然也不吝惜用各种大远景和精致的构图、散点透视法和山水画一样的写意场景来加以映衬。

但《龙门客栈》最大的贡献是造就了“客栈”这一经典环境,这种环境的开发在他随后的《迎春阁之风波》和《喜怒哀乐》(《怒》一节)更为成熟,这种封闭场景让人物的空间变得有限,从而可以钩织起人物之间步步紧逼的张力,这种层叠的心里激荡、伪装和钩心斗角下的险象环生,前所未见,其牵连出的一场又一场的打斗,将故事推向层层高潮。胡金铨的武侠配置,从来不是那种大开大合的路线,而是如层峦叠嶂、曲径通幽,却又暗地里积蓄风雨欲来之气象,有着作者的典范。他极其擅长表现多股力量的制衡,并通过摄影和剪辑来强化这种制衡背后的不稳定感,呈现种种步步为营的危机。胡金铨对情境的强调,也通过那种苍岩巨松、落日斜阳来比兴,一种“风萧萧兮易水寒”的诗意,让人一咏三叹。胡金铨的侠客,在悲壮和睿智之余带着一丝寂寞,充满神秘、来路不明,事成之后则挥手而去,是永远独步江湖的行路人。

《报仇》(1970)

导演:张彻

主演:姜大卫、狄龙

《报仇》属于张彻电影里少有的“灵魂对话”,他对狄龙、姜大卫双生的使用,采取了一种阴阳相隔的策略,这在以往极不常见。两人不再为各自跨刀,而是分段进行,这部电影让姜大卫拿到了亚太影帝,同样也是狄龙、姜大卫裂隙的开始,中间的恩怨种种,剪不断理还乱,别有一番滋味在心头。影片开端部分狄龙扮演的武生关玉楼就上演着舞台上的“喋血”,这种高度仪式感的舞台调度,属于一种悲壮的舞台效果。猩红的染色和倒落舞台的动作,成为一种宿命的预演,于是当狄龙最终被奸人暗算致死,临终的情境和舞台上演绎的“喋血”场景交互剪辑,召唤着一种往生的留恋。死亡是生命的终结,也是姜大卫扮演的关小楼复仇的开始,然而万事最关情,复仇就是对情义最好的回音,这是张彻对暴力的理解,当慌慌乱世法理不立,刀剑就成为对正义的补充,甚至可能是唯一的手段。这必然让张彻那种粗暴的复仇,带着情感和正义的双重使命,刀山虎穴、以寡敌众,壮士一去不复返,他最喟叹的,正是这种为了兄弟义气而两肋插刀的悲情英雄。

张彻的豪情奔放,正如献血的烟火表演,最高潮而涤荡人心的地方,往往就是那些惨烈的“盘肠大战”,这种直露的展示,往往能让观众嗅到血的气息,也让他的电影很多时候被作为cult电影(男性友谊的部分则被当作同志电影)来看待,但这偏偏就是典型的张彻情境—生命的赌局,结局早就窥到,但虽死其犹未悔。张彻的电影往往脸谱分明,小人奸猾无比,君子坦坦荡荡,天真烂漫,守着同年同月同日死的兄弟誓言。

-

老婆有一堆丝袜却不穿 要留清白在人前的囧图

老婆有一堆丝袜却不穿 要留清白在人前的囧图

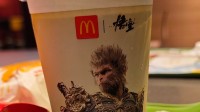

《黑神话》联动麦当劳物料曝光!20日开始上活动套餐

《黑神话》联动麦当劳物料曝光!20日开始上活动套餐

-

《黑神话》冯骥获浙江省委统战部表彰!优秀建设者

《黑神话》冯骥获浙江省委统战部表彰!优秀建设者

《鬼武者》新作主角形象图公布 超帅宫本武藏!

《鬼武者》新作主角形象图公布 超帅宫本武藏!

-

《漫威争锋》隐形女新皮肤:金发美人肉腿裸足!

《漫威争锋》隐形女新皮肤:金发美人肉腿裸足!

8K60帧超性感美女真人影游好评率99%!150G大容量

8K60帧超性感美女真人影游好评率99%!150G大容量

- 素颜艺考被擦妆5次的女生开学了:曾因高颜值引发关注

- 小米17 Pro与17 Pro Max官宣!搭载全新妙享背屏

- 什么?造人的工厂你都没开过?

- 腾讯大作上Steam后特别好评:刺激又沉浸!

- 仅825GB!容量缩水版PS5于欧洲悄然上市!

- 神似刘亦菲女生说已直播一年多:不知道为啥红了 很懵

- 母亲确认于朦胧醉酒坠楼身亡:希望大家不要瞎猜测

- 《黑神话》联动麦当劳套餐曝光!140元赠超帅"战袍"

- 王自如直播开箱苹果新机忘撕封条:自嘲"业务生疏了"

- 《羊蹄山》最新预告遭大量差评!差评数是好评数两倍

- 《灵境:修仙界》官方中文版下载

- 《暗徒誓约》官方中文版下载

- 《极速滑板》官方中文版下载

- 《肉鸽弹弹奇兵》官方中文版下载

- 《涂鸦英雄工厂》官方中文版下载

- 《Swamp Up》官方中文版下载

- 《小黄鸭模拟器》官方正版下载

- 《种呱得呱》官方中文版下载

-

发布时间:2025-09-18

-

发布时间:2025-09-18

-

发布时间:2025-09-18