游民讲武堂:毒气战秘史 微风中的杀戮

尽管德军在伊普雷大肆使用毒气,但效果却非常有限:除了给敌军带来绝望和窒息之外,预想中的大规模突破并没有出现。只有在一处,毒气的效果才清晰地展现了出来,这就是深藏不露的道德领域:从军人到化学家,都将毒气当成了一种“事业”,开始骄傲地将其推而广之。

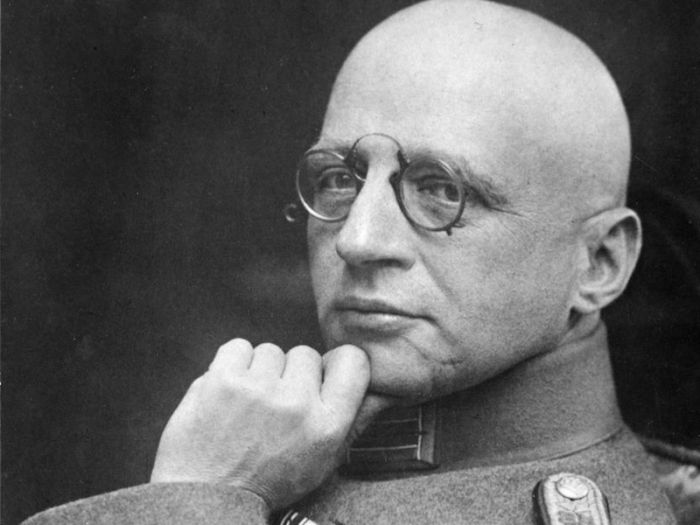

因为有众多的化学工厂,德国在这一方面遥遥领先。战前,这些企业负责供应全世界的工业原料,到一战期间,其中最重要的八家组成了I.G.法本——欧洲最大的化学垄断企业。整个德国的化学精英都环绕在它的周围,其中最著名的是弗里茨·哈伯:1909年,他因为改进了合成氨技术而闻名于世,这一技术为大规模生产化肥提供了可能——有鉴于此,人们称赞他为农业带来的进步;而当第一次世界大战爆发时,人们也称颂他的爱国主义。

戎装的弗里茨·哈伯(1868-1934)。1909年,他成为第一个从空气中制造出氨的科学家,使农业摆脱了对天然氮肥的依赖,并为人类大规模生产化肥提供了可能,他也被称为“从空气中创造面包”的人;而在战争中,他负责在西线和东线进行毒气战,并因此在战后被协约国方面宣布为战犯。1918年12月,由于战前对化肥工业的贡献,他获颁诺贝尔化学奖。纳粹党上台后,哈伯因为犹太人身份而被驱逐出境,1934年1月29日,因突发心脏病死于瑞士。

哈伯始终相信,一个人的命运,终究要融入到国家的事业中,尽管他也清楚地知道,德意志帝国最关键的事业,其实是驱动它的战争机器——1915年,哈伯奉命协助前线进行毒气进攻,亲自指导前线士兵部署氯气罐,然而,亲身经历很快让他注意到,在致人死地这一点上,氯气能做的其实非常有限。

毒性有限、易被中和、扩散迅速……这些都构成了氯气自身的缺陷,受这一点的刺激,1915年后,就像遭遇了生物学上的基因突变一样,毒气的类型也开始变得多样和致命。德国在氯气之后引进了光气,它又被称碳酰氯,气味和新割下的干草非常接近。更重要的是,光气的毒性大约是氯气的10倍——在每升空气中,只要光气含量大于1毫克,受害者吸上一到两口,几个小时后就会丧命。

1916年,穿过毒气幕展开进攻的德国士兵,考虑到周围的环境和拍摄者的位置,这可能是一张在后方摆拍的照片,但需要指出的是,在此时,使用毒气在前线已经变得非常普遍。

另一种脱颖而出的产品被称为氯化苦,1916年,它首先在东线被用于对付俄国士兵。其成分包括了苦味酸和漂白剂,最大特点是很难同其它物质发生反应。在当时对抗毒气的手段中,只有活性炭能将它除走,但高浓度的氯化苦却能使活性炭饱和,进入人的呼吸道和肠胃。此时,他们会不停呕吐,进而被迫揭开防毒面具,这也意味着,假如有光气混合在填充氯化苦的炮弹中,这一下意识的举动将变得非常致命。

但最恐怖的毒气是二氯乙基硫醚,它也以“芥子气”的称谓而闻名于世。德国在西线率先使用它:1917年7月17日,西线的英军阵地上,这些标有黄色十字的炮弹像雨点一样倾泻而至:最初,英国人不过是打喷嚏,许多人摘下了防毒面具,接着,他们开始呕吐,皮肤上出现水泡,许多人眼睛红肿,只能像盲人一样狼狈后退——最终,有超过14000人伤亡,更不幸的是,在芥子气面前,传统的防护手段几乎无济于事。

芥子气符合人们对“理想武器”的定义:它隐蔽且致命,它能在前线留存数天甚至数周,可以穿透橡胶和皮革,同时很难被中和,它们会藏在在不为人瞩目的空隙——比如士兵的军靴和饭盒中,进而被带进后方的隐蔽所。在低浓度下,它是无色无味的,但仍然拥有剧毒。而在高浓度下,它的气味也能用其它气体伪装。德国人常用的做法是用甲苄基溴——它会发出一种类似丁香的气味。所以,当年经常会出现这样的情况:人们在飘荡着丁香花气味的原野上不停狂奔。

一名芥子气受害者的肖像,尽管对关键部位进行了马赛克处理,我们仍能从中感受到难以名状的恐怖,和氯气不同,芥子气属于化学武器中的糜烂性毒剂,中毒后几乎无特效药,带来的后果痛苦且漫长。直到今天,其中毒机理仍未完全阐明,但有衍生物已被作为化疗药物使用

然而,在一战期间,这远不是科学家杀人试验的全部——还有喷嚏性毒气、氰化物和各种催泪瓦斯。在《战地1》描绘的年代,它们和芥子气、光气和氯气一道交错着飞过前线,并在双方的武库中占据着愈发醒目的位置。与之呼应的是,各交战方也合乎逻辑地走向残暴:它们彼此谴责,并用同样的借口相互施暴,这个冠冕堂皇的借口是:如果战争能因毒气提早结束,它就不再是屠杀手段,而是一种挽救生命的方式。

这超过了一个人的容忍限度。克拉拉·伊默瓦(Clara Immerwahr)是哈伯青梅竹马的恋人,也是德国最早的女化学博士。她认为毒气不仅是对科学的曲解,还让原本纯洁的学术腐朽和变质。她质问、争辩,强硬地要求她的丈夫放弃毒气工作——但这是没有用的,哈伯只是斩钉截铁地回应说:科学无国界,但在战争时期,科学家有自己的祖国。说完,他便冲出家门,去监督东线的一场毒气战——就在当天晚上,克拉拉在悲愤中开枪自杀了。

克拉拉·伊默瓦·哈伯博士(1870-1915),1900年从布雷斯劳大学化学系毕业之后,她便嫁给了哈伯,离开了化学研究,进而成了一个郁郁寡欢的家庭妇女。在她自杀之后,只有一家小报进行了这样的报导:“在达勒姆工作的、目前身处前线的、H(哈伯)博士的妻子用枪结束了自己的生命,关于这个悲哀的女人为何这么做,目前还不清楚原因”

克拉拉的抗议不是绝无仅有的,在从参战者变成牺牲品的过程中,那些被利用的人们进行了名目繁多的抵制,但反抗的代价永远是沉重的——一踏上这条道路,等在前面的往往是最残酷的结局。不仅如此,他们的行为就像是哈伯夫人的自杀,除了带给旁人短暂的心理震撼外,最终不会有实际性的意义。因为他们面对的并非一个人,或者一种武器,而是一个凌驾一切的庞大混合物。

诚然,凶手是化学家和士兵,毒气是他们的杀人手段,但这些只是屠杀的次要环节——真正的主谋,其实是现代化国家和附属的战争机器。直到今天,还没有哪些个人或群体,能强大到与其对抗——因为它环环相套,完全镶嵌在自诩的文明社会当中:

在当中,被毒气屠戮的士兵来自动员制度的征召,这一制度保证了有足够的炮灰为战争所用。这些士兵隶属的部队依据现代化的军事原则组织起来,至于毒气和化学家则是现代工业和教育的产品,而以上的一切,又被一种与生俱来的逐利本能驱动——有时,这种本能也被笼统地称为资本主义。

遭遇芥子气后,一名士兵肿胀的双手,这种残暴的行为无疑突破了人类的底线,但在更大的政治军事利益诱惑下,参战的国家对这种行为渐渐不再抵制

但这种体制更深远的影响是:它在普通人当中引发了精神麻木,为暴行的升级铺平了道路:它不仅鼓励将杀人效率最大化,还暗示不择手段是值得鼓励的——尽管以当时的技术和条件,想要完成这个目标仍困难重重,但正如历史显示的那样,它已经为下次战争做好了准备,差的只是效率和组织上的改进,不仅如此,只要有足够的动机,军人们也注定不会放弃努力。

当第一次世界大战于1918年结束时,它持续了超过1400天,其中的每一天都充斥着窒息和恐惧日子,然而,从战争实验的角度,它给人的感觉仍有些意犹未尽:首先,仓促结束的战争中止了许多踌躇满志的试验;不仅如此,在世界大战中,毒气攻击的目标一直是防护严密的士兵——从科学角度说,他们并不能算是真正意义上的实验对象。因为但凡有科学基础的人都清楚,试验品应当具备如下特点:

它们必须数量巨大,只有这样才能证明试验是否具有普适效果;目标还不能做出任何抵抗,否则得出的结论可能会出现扭曲。这也意味着,军人并不是毒气的理想目标,装备低劣的游击队和平民才是。一战结束后,毒气继续被广为运用,但受害者却悄然转向了其他领域。

在1919年的俄国内战中,白军用芥子气对抗布尔什维克;1920年代,英军用类似的方式扫荡了印度靠近阿富汗的边境;在同时期的中国,张作霖用毒气同冯玉祥和吴佩孚作战。但与这些战争的规模和影响相比,更值得关注的其实是,毒气开始具备了某种荒谬的属性——他们原本由正规军队装备,用于对抗正规军队,但经过演变,它逐渐成了单方面施暴的工具。

1931年,918事变之后,日本占领军在一枚东北军库房中的空投毒气炸弹合影,在1920-1930年代的军阀混战中,张作霖曾少量使用了这种武器,这些武器均系其在国际军火市场上购得,其中一部分属于协约国缴获的、一战时期德军的武器存货

更多相关资讯请关注:战地1专区